ブティック系ペダルが世を席巻して随分と経ちますが、今でも数としては軽めのオーバードライブサウンドを狙ったものが圧倒的です。ハイゲイン系のプレイヤーにとっては、なんともかゆいところに手が届かない印象が強かったこの世界ですが、ここ何年かでハイゲイン系のブティック・ペダルも相当に増えてきました。

ハイゲイン系のペダルと一口に言っても、さまざまな方向性があります。デスコア系音楽にも使えるような重低音と深いドンシャリ系の歪みが欲しいのか、80’sのヘヴィメタルなどで聴かれるメサブギーのようなパワフルな音が欲しいのか、あるいは圧倒的な速弾きに対応したヌケのいいリードサウンドが欲しいのか。この辺りの音色の差で、選択肢はかなり変わってきます。ここに紹介するのは、ハイゲインで深い歪みが得られるもので、高い品質をもつものばかり。一息で購入するには勇気が要る値段のものが多いですが、今欲しい音を狙ったものが必ず見つかるでしょう。

ドイツのハンドメイド・ギターアンプ・ブランド Diezel。中でもフラッグシップモデルの「VH4」は、メタリカのボーカル/ギターであるジェイムズ・ヘットフィールド氏が使ったことで一躍人気に火がつき、パンク・ハードコア・メタル系のギタリストにこぞって愛用されたアンプヘッドです。

2016年に登場した「VH4 PEDAL」は、そんなVH4アンプの3チャンネルが持つ凶悪なウルトラ・ハイゲイン・サウンドを再現したペダルタイプのエフェクター。7つのツマミでアンプの3chと同様の動作を実現し、プリアンプとしても使用できます。Roland JC-120などの超クリーントーンなギターアンプに繋いでも説得力のある轟音が得られ、アンプハード/ヘヴィなディストーションサウンドが得られるペダルとして重宝するでしょう。

2017年に登場した「VH4-2 PEDAL」は、VH4アンプの3&4チャンネルのサウンドを再現した2chモデルとなっており、VH4のサウンドをリズム/リードと切り替えて使うことができるようになっています。

Diezel VH4 PEDAL

Diezel VH4-2 PEDAL

「VH4 Pedal」のヒットを受けてか、2018年にはDiezelのギターアンプヘッド「Herbert」のプリアンプ部分をシミュレートしたペダル「Herbert Pedal」が登場します。「Herbert」は「VH4」と並んで人気の高いアンプヘッドで、VH4同様ウルトラディストーション・サウンドが魅力の製品です。ペダルとなった「Herbert Pedal」では、Herbertアンプの大きな特徴であるMidcutコントロールを搭載し、中域をカットすることでシャープでエッジの効いたディストーションを生み出すことが可能です。MidcutをON/OFFするフットスイッチが搭載され、スイッチのON/OFFによってブースターのように扱うことができます。

カナダ発ブランドEmpress Effectsのヘヴィディストーション。レンジの広い2チャンネル仕様のペダルです。一見するとつまみの数が多く見えますが、これはそれぞれチャンネル毎にgain、output、midを別々に設定可能なため。なかでも特に中域については、上部のスイッチで可変周波数のピークを500Hz、250Hz、2Khzの3箇所から設定可能。その他にweightというつまみがチャンネル毎にあり、これが各チャンネルの低域の広がりを変化させられる特殊なコントロールとなっています。公式では二つのチャンネルを音量を分けて使うも良し、全く違うサウンドとして使うも良し、と謳っています。

中域の広い可変幅や効きの良さに加え、低域の膨らみ具合までもweightコントロールで操れるため、つまみの多さからくる印象通り、様々な音を自在に作れます。現代風のダウンチューニングに適応した重低音メタルサウンドだけではなく、80年代のバキッとしたオールドメタル風サウンド、中域にピークの来るハードロック系リードサウンドまで、デュアルチャンネルであるところも含めて使い勝手が良く、オールラウンドにつぶしの効くサウンドが得られる、間口の広いペダルです。

同社の人気ディストーション・ペダル、「Heavy」をコンパクトなサイズに凝縮し、さらに新しい機能も多数追加された強力なモデルです。特にノイズ・ゲートのアップデートは驚くべきもので、前機種ではトグル・スイッチによって2モードを切り替えるのみのコントロールでしたが、本機ではスレッショルド・コントロールが追加されたほか、トリガー専用の入力が搭載されたことで、前段で他のペダルがONになっていても自然なゲートがかけられるようになっています。もちろんEQの柔軟性や各種機能、そして何よりディストーション自体のサウンドも素晴らしく、同等サイズの他機種と比較しても頭ひとつ抜けたトーンと機能性を持ったEmpress Effectsらしい優秀なペダルです。

デンマークの小さな工房EMMAからの「ピスジヤウォット」いう名のこのペダルは、音抜けの良いメタル系ディストーションを目指したハイゲイン・ペダル。コントロールはレベル、ゲインとLow、Mid、HighのEQと、シンプルなもの。製作者が宣伝動画で「カンカン」と表現する通り、ハイゲインでありながら中高域が強調されたヌケの良い音が特徴で、そのヌケの良さゆえのピッキングに対する追従性、スピード感は特筆すべきところです。公式の説明にもある「ミスまでも埋もれず聞こえるので注意」というコピーはあながち伊達ではありません。

最初からメタル用を目指して開発されているだけあり、そういう音楽にフィットするパワフルなサウンドですが、音が前に出すぎる傾向もあり、現代風のデスメタル系音楽に代表される、ドンシャリ重低音で壁を作るような強烈な歪みにはやや合わないかもしれません。逆に、下記動画にもあるとおり、シングルコイルでブルースができるほど艶のあるクランチも作れてしまう、懐の深いペダルです。

同じくEMMAの「リーザフラッジッツII」。上に挙げた「ピスジヤウォット」に比べると汎用的なディストーションに落ち着いており、そのサウンドの素晴らしさにファンの多い、売れ筋のモデルです。High、Lowの2バンドEQに加え、Biasというつまみを搭載しています。

激烈な音ではないものの、ゲインは低めからかなり歪み、あくまでも単体でディストーションとして使うように設計されています。妙なクセがなく、立体感とコシのあるしっかりした音が特徴。コントロールはノーマルなものであり、シンプルなディストーションの域を出ないモデルではありますが、そのゲイン幅は強めのオーバードライブから深いディストーションまで使え、ハードロックからメタルまでカバー可能。Biasは真空管の特性をシミュレートしているコントロールで、音の輪郭、倍音が調整できますが、このコントロールのおかげで出音を微細に追い込んでいける印象です。Suhr Riotと並べて取り上げられることがあるので、そちらもチェックしてみるといいかもしれませんね。

スペイン・アルバセーテに拠点を置くブランド、Thermionによるドライブ・ペダルです。Diezelの定番ハイゲイン・アンプ「VH-4」をモチーフにペダルに落とし込んだモデルで、アンプのリペア業にルーツを持つThermionらしいリアルなサウンドが特長です。また同社は「純粋なアナログ機器でありながら、現代のデジタルの多様性に開かれたもの」という製品コンセプトを持っており、本機にはアナログ回路による生々しいサウンドを持つ一方で、ラインで接続した際にもナチュラルなサウンドが得られるようにチューニングされているなど、DTMなどでの使用やキャビネット・シミュレーターとの併用も視野に入れた現代的な仕様となっています。

オーバードライブやディストーションなどのペダルにおける歪みは、過大入力を意図的に発生させることでもたらされる「クリッピング」という現象によってつくられています。歪みのキャラクターはこのクリッピングの方式によって大きく変化しますが、本機では5タイプのクリッピング方式を搭載しており、クラシックな歪みからモダンなハイゲイン・サウンドまで様々なキャラクターのディストーションを使い分けることができるようになっています。感覚的には5台のペダルが1台分の筐体に収まっているようなもので、レコーディングやサポート・ワークなど、さまざまなシチュエーションで活躍しうるペダルです。さらにウェット音とドライ音のブレンドも可能となっており、出力できるトーンの幅が非常に広いモデルです。

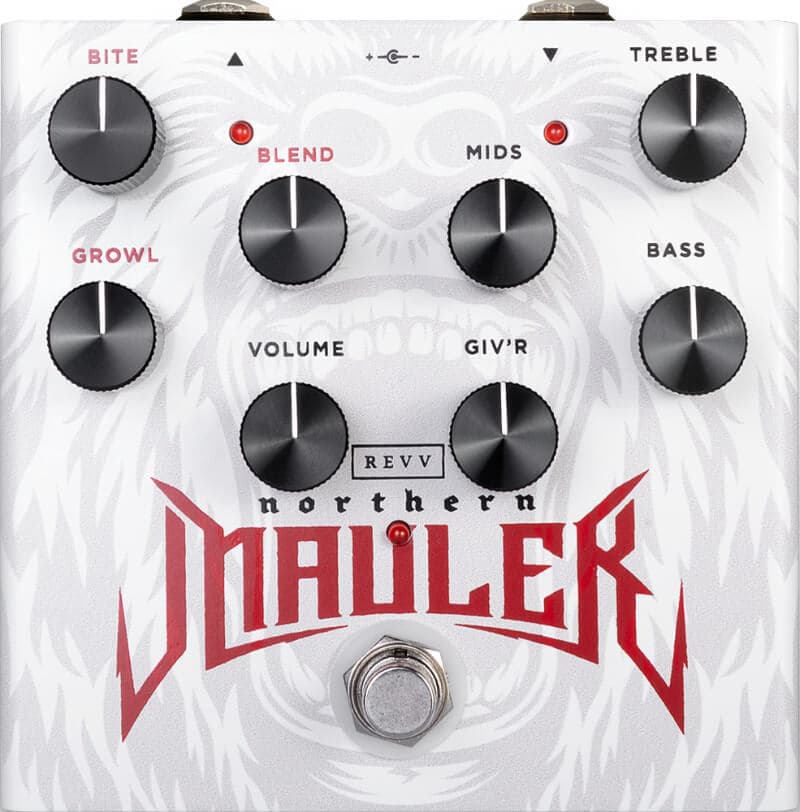

Walrus Audio Eras Five-State Distortion

スウェディッシュ・メタルには欠かせないBOSSのディストーション・ペダル「HM-2」のサウンドと、カスタム・チューンされた同社のハイゲイン・アンプのサウンドを1台に凝縮したディストーション・ペダルです。2つのサウンドのフット・スイッチで切り替えることができる、というようないわゆる2in1タイプのペダルではなく、HM-2とアンプのサウンドが内部で並列に接続されており、これらをミックスすることでディストーションを作る、という仕組みです。ブレンドしたサウンド全体にサチュレーションを適用して馴染みのよいサウンドへと変化させる「GIV’R」ノブや高/低音域のレスポンスを調節するコントロールなど、他では見ないユニークな機能も搭載されており、今後も要注目のブランドです。

Revv Amplification Northern Mauler

スウェーデンのデスメタル・バンド、THE HAUNTEDのギタリストであるOla Englundが設立したブランド、Solar Guitarsによる初のプロダクトです。二連タイプのノブを採用したことでコンパクトな筐体でありながらも10ノブ分のコントロールが可能となっており、ペダル・ボードのスペースの節約とトーン・シェイピングの柔軟性が両立されています。サウンドはしっかりと歪みつつもタイトさが失われることのないモダンな印象で、テスト段階ではアンプやエフェクターはもちろんのこと、プラグインとの相性も徹底的にチェックされているというのは現代のペダルならではと言えるでしょう。ノイズ・ゲートも搭載しており、ディストーション・ペダルとしてもプリアンプとしても優れた一台です。

ハイゲイン系のペダルはライブハウスで使うことが圧倒的に多いためか、拡張性が高く、柔軟に運用できるものも増えてきています。昨今では普通のエフェクターとしてオンオフが出来るだけではなく、ブーストスイッチはもちろんのこと、中にはセンドリターン端子を搭載していたり、アンプのリターン端子やミキサーに接続してプリアンプ的な使い方ができるものまでちらほら登場しているほどなので、自分のエフェクター運用のスタイルを見直しつつ選ぶのも有効でしょう。自分の出したい音はもちろん、この辺りの運用的な側面もあらかじめ絞り込んでおくことで、良い選択ができるのではないでしょうか。

ドンシャリを愛する全てのギタリストへ!「1万円以下」のメタル系ディストーション11選!

メタルに最適なギターアンプ特集

メタル・ミュージック志向のギター特集

歪み系マルチ?マルチエフェクターではない歪みに特化したペダル特集

《アナログディレイの名機》Electro Harmonix Memory Manとは?

《フェンダーアンプのサウンドを再現》フェンダー系エフェクター特集

チューブスクリーマーってどんなもの?TS系オーバードライブ特集

エフェクター用の電源アダプターってどれを選ぶべき?良い電源ってある?

(投票数414人, 平均値:2.68)

(投票数414人, 平均値:2.68)

(投票数346人, 平均値:3.49)

(投票数346人, 平均値:3.49)

(投票数245人, 平均値:3.58)

(投票数245人, 平均値:3.58)

(投票数241人, 平均値:3.54)

(投票数241人, 平均値:3.54)

(投票数225人, 平均値:3.68)

(投票数225人, 平均値:3.68)

(投票数219人, 平均値:3.49)

(投票数219人, 平均値:3.49)

(投票数218人, 平均値:3.56)

(投票数218人, 平均値:3.56)

(投票数205人, 平均値:3.48)

(投票数205人, 平均値:3.48)

(投票数192人, 平均値:3.46)

(投票数192人, 平均値:3.46)

(投票数177人, 平均値:3.66)

(投票数177人, 平均値:3.66)